贵州省黔西南贞丰县者相镇的群山间,夏末的风裹着化不开的潮湿,混着泥土与草木的气息掠过山谷,将山间的静谧轻轻搅动。一辆汽车循着蜿蜒的山路,缓缓驶入贵州省六安高速公路有限公司(以下简称“六安公司”)驻地,车门打开,一股闷热气息扑面而来。

这是2022年8月29日,贵州交通职业大学路桥工程学院教师马宗源来到六安公司挂职的第一感受。从这天起,他的职业生涯从大学讲台与实验室,正式转向百米深的花江峡谷,一场“把课本知识变成高桥实体”的实践,也由此拉开序幕。

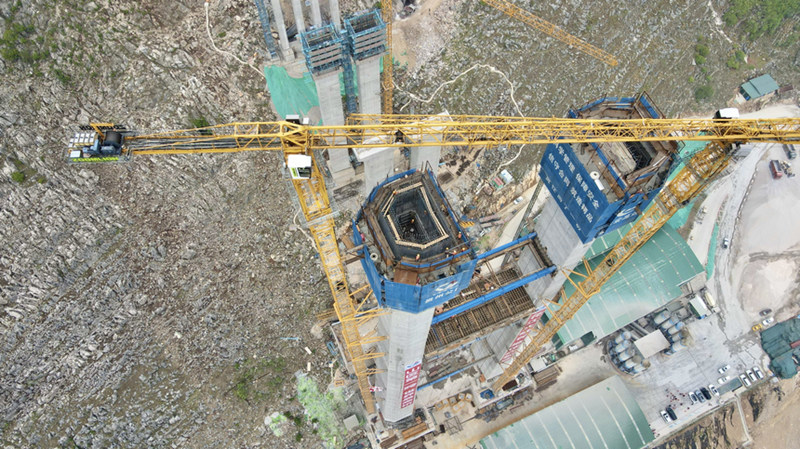

航拍 “横竖”都是世界第一的花江峡谷大桥。

这场“从讲台到峡谷、从理论到实践”的跨越,不仅是马宗源“把交通知识种进大山深处”的初心践行,更悄然开启了一支博士团队扎根工程一线、攻坚世界山区峡谷第一高桥的征程,成为贵州交通职业大学“扎根一线育人才、产学融合促发展”理念最生动的实践注脚。

花江峡谷大桥建成通车。

初心启程:从讲台到峡谷的扎根之旅

此前十余年,马宗源的职业生涯都在大学讲台与实验室度过。当学校推荐他赴六安公司挂职质量安全部副部长时,他既期待又忐忑。

现实比预想中更“接地气”:宿舍没有独立卫浴、清晨被布依族老乡家的公鸡叫醒,潮湿的空气里总飘着工地的尘土味,艰苦条件超出预期。但是,每当望着窗外连绵群山,马宗源的初心便愈发坚定:“交通人就是要把路修进大山深处。我来挂职,不只是锻炼,更是要学会把课堂上的公式、图纸,变成真正能通行的桥梁与公路。”

快速适应环境后,马宗源立刻投入紧张的工作。协助管理部门事务、分管信息化建设、推进品质工程、牵头技术微创新……他每天跟着工程队跑遍各个施工标段:从路基开挖到桥梁浇筑,从安全巡查到技术指导,曾经在课堂上讲授的知识点,如今变作脚下的泥泞、手中的图纸和脸上的汗水,梦想在实践中一点点变得更加清晰。

正在建设中的花江峡谷大桥。

智慧攻坚:破解世界高桥的技术难题

真正让马宗源读懂“交通力量”的,是六安高速的控制性工程——花江峡谷大桥。这座被誉为“世界山区峡谷第一高桥”的超级工程,藏着无数亟待突破的技术难关。

“望着对岸还在浇筑基础的关岭岸塔基,我才真正理解什么是‘天堑变通途’。”初到工地时,马宗源站在贞丰岸主塔施工平台上,峡谷间的风呼啸而过,脚下是深达数百米的悬崖,那一刻,“天堑变通途”不再是课本里的一句描述,而是工人们一砖一瓦、一钢筋一混凝土筑就的信念。

马宗源与其他博士在花江峡谷大桥施工现场开展主缆架设北斗卫星定位科研工作。

在六安公司挂职的三年里,两大难题让他印象最深,也最能体现“高校智慧”的价值。

第一个难题是关岭县境内的煤矸石污染。随着挖掘机的轰鸣,山体内的煤矸石地层逐渐外露,一旦遇到降雨冲刷、风化,不仅会侵蚀土壤,还会污染地下水与空气。接到任务后,马宗源立刻一头扎进工地,与现场施工技术人员深入交流并反复探索后,最终提出“微生物喷淋改性+水泥混合土覆盖封闭+人工建植绿化”的三步技术治理方案。方案落地后,不仅解决了污染问题,还为项目节省了200余万元的边坡绿化成本。如今再看那片曾经灰黑裸露的坡面,早已被层层绿意覆盖。

如果说煤矸石污染问题考验的是“环境保护与成本控制”的平衡,那么花江峡谷大桥主缆架设,则是对“高精度施工技术”的挑战。

花江峡谷大桥主塔施工完工后,主缆架设施工被提上了日程。作为大桥的“脊梁”,主缆索股的架设精度直接关系到大桥的安全与使用寿命。但花江峡谷内多变的风向给施工出了难题。

项目总工程师刘豪告诉马宗源,大桥主缆架设和临时施工猫道搭建受峡谷风影响尤为严重,可能会影响施工安全及进度。花江峡谷大桥所处的位置地质构造复杂,监测到的最大风速为12级,这样的风速相当于一辆特快列车正常行驶的速度。因此,这个超级工程的高度每增加1米,都会给施工带来全新挑战。技术攻坚,成为整个桥梁建设最重要的部分。

经过与同济大学专家和公司领导多次研讨论证,最终确立了“北斗卫星定位+激光雷达测风”的联合技术方案。马宗源主动牵头,组织学校相关教师及技术人员开展北斗卫星多基站组网及定位数据接收处理的科研工作。那段时间,他常与团队守在施工现场,一遍遍调试设备、验证风力预测模型,一干就是十几个小时。

北斗卫星定位+激光雷达测风联合技术方案落地。

最终,系统实现了索股毫米级定位和风载下的自动调索,不仅保障了主缆架设安全高效完成,更开创了复杂山区桥梁智能建造的新路径。

产教融合:校企共筑人才与工程桥梁

马宗源的挂职,不仅为工程带来了技术突破,更成了校企合作的“纽带”。为深化贵州交通职业大学“一桥一课一团队”的喀斯特山区桥梁人才培养“贵州模式”,也为培育双师双能型教师,该校依托花江峡谷大桥工程,通过校企合作共同搭建“师生实践实训基地”。

来自贵州交通职业大学的专家团队在花江峡谷大桥考察调研。

鉴于马宗源前期挂职的突出表现,学校又决定在工地设立“博士工作室”——这不是简单的挂牌,而是整合高校优质科研资源、组建专业博士团队的“实战平台”。工作室成立后,赵磊、李金翔、石连富等年轻博士迅速进驻,带着各自领域的研究成果扎进工地。

他们跟着施工队的作息节奏:白天跑现场采集风速数据,晚上在临时办公室优化索股定位算法;遇到技术瓶颈时,既跟施工人员讨教现场经验,也远程联动学校实验室验证方案。正是这支团队的坚守,为北斗卫星高精度定位技术攻克主缆架设难题,提供了关键支撑。

交职大博士团与相关桥梁专家召开现场座谈会。

“师生实践实训基地”与“博士工作室”在六安公司的挂牌成立,真正实现了“工地进课堂、课题出深山”,搭建起高校科研与一线工程深度融合的桥梁。

今年,马宗源在六安公司的挂职工作圆满结束。当他再次站上花江峡谷大桥,望着车辆平稳驶过这座横跨百米峡谷的世界高桥,心中满是沉甸甸的感慨:“挂职不是‘镀金’,而是‘充电’。以前我教学生‘如何建桥’,现在我更懂‘为何建桥’——建桥不只是缩短距离,更是连接山里山外的希望。”

马宗源在大桥上教学生如何使用测量工具。

他说,作为交通职业院校的教师,要把这份“希望”传递给学生:“让他们不仅学会‘造桥’的技术,更能扛起‘造桥为民’的担当。”

从讲台到峡谷,从课本到工地,马宗源的三年挂职路,不仅是一位教师的个人成长史,更是贵州交通职业大学“立足交通行业、服务地方发展”办学理念的生动实践。

马宗源在花江峡谷大桥给学生现场授课。

正如花江峡谷大桥连通了贞丰与关岭,马宗源用自己的行动,连通了“高校教育”与“工程实践”,而这条产教融合的道路,还将有更多贵州交职大的教师和学生接续走下去,在贵州的崇山峻岭间,书写属于交通教育者的担当与梦想。

来 源:人民网

编 辑:陈 磊

一 审:金 文

二 审:李 曜

三 审:彭 静